2025.01.26

電子カルテ導入に使える税制・補助金【2024年最新】

電子カルテ導入に使える税制および、補助金について、2024年版の最新情報をお届けします。

2024年現在、電子カルテの導入について、政府より以下の方針が示されています。

・2030年度までに全ての医療機関で電子カルテの導入を完了する

・「電子カルテ情報共有サービス」に対応するべく電子カルテの「標準化」を図る

医療のデジタル化(DX化)を進めることで、業務を効率化し、医療サービスの向上や医療関係者の負担軽減が期待できます。

一方で、電子カルテの導入や標準化対応のシステムへの改修には、多額の費用が発生し、医療機関への負担に繋がることが大きな問題となっています。

本記事では、これらコストの問題を解決すべく政府、各省庁より打ち出された税制、補助金制度についてわかりやすく解説します。

税制、補助金を活用して、賢く医療のDX化を進めていきましょう。

電子カルテ導入の背景と必要性

電子カルテの導入は、近年の医療分野におけるデジタル化(DX化)の一環として推進されています。

電子カルテを導入することでデータの検索や保存、共有が容易になり、医師や看護師の業務負担を軽減できます。

政府は2030年度を目処に、ほぼ全ての医療機関で電子カルテの導入を完了させることを目指して様々な施策を進めています。

このような背景には、医療現場の作業効率化を図り、診療の質を向上させるという狙いがあります。

さらに、医療分野でのDX化は情報管理だけでなく、遠隔医療やAIを活用した診断支援など、新しい医療体制の構築にも繋がります。

電子カルテの普及は、医療サービスの質を向上させるとともに、患者一人ひとりにより良い医療を提供するための基盤として必要不可欠なものとなっています。

電子カルテの標準化の状況

◎電子カルテの「標準化」とは?

医療機関間で患者情報の共有を容易にするため、電子カルテのフォーマットや交換方法を統一するための施策です。

現状では、電子カルテシステムは各医療機関が独自に開発・運用しているものも多く、異なるシステム間で情報を共有する際には手作業でデータ変換を行う等、非常に作業効率が悪い状態となっています。

そのためHL7 FHIRと呼ばれる国際標準規格を用いてシステムを「標準化」し、全国の医療機関間でデータの互換性を確保することが求められています。

この標準化により、異なる施設間においても効率的に情報共有や連携が行われることが可能となり、質の高い医療サービスが提供できるようになります。

2025年には「電子カルテ情報共有サービス」が開始される予定になっており、このサービスを利用するためにも標準規格(HL7 FHIR)に対応した電子カルテの早期導入が必要です。

【参考】電子カルテ情報共有サービス - 医療機関等向け総合ポータルサイト

電子カルテの導入のメリット

電子カルテを導入する最大のメリットは、診療情報が一元化され、迅速かつ正確な情報共有ができるという点が挙げられます。

電子カルテは従来の紙カルテのデメリットである、情報共有に時間がかかる点や、手作業によるミスや無駄が多いといった問題点を解消します。

これにより医師や医療スタッフの業務負担を減らし、作業効率がアップする=治療の質向上に繋がるというメリットがあります。

電子カルテ導入で利用可能な税制

電子カルテ、ウェブカルテでの中小企業経営強化税制の実績

1186-2105-578-214 WEB型電子カルテシステム「ウェブカルテ」 (株)医療情報システム

1186-2302-069-232 WEB型電子カルテシステム「ウェブカルテⅡ」 (株)医療情報システム

中小企業経営強化税制(2017年4月1日~2025年3月31日)の証明書発行に関するご案内

中小企業経営強化税制は、中小企業(中小規模病院)が設備投資や人材育成を行う際に、税負担を軽減するための制度です。この制度は、中小企業(中小規模病院)の競争力を向上させ、持続的な成長を促進することを目的としています。

具体的には、一定の要件を満たす設備投資について、初年度における減価償却の特例措置が適用されるほか、税額控除が設けられています。これにより、中小企業(中小規模病院)は新しい技術や生産設備への投資がしやすくなり、生産性向上につながります。

さらに、人材育成や研修費用に対しても優遇措置があり、従業員のスキルアップを図ることが可能です。これによって、人材不足解消や業務効率化といった課題にも対応できるようになります。

この税制は毎年見直されており、その内容も変わることがありますので、中小企業経営者(中小規模病院経営者)は最新情報に注意し、自社(自施設)にメリットとなる方法で活用することが重要です。また、この制度の申請には条件がありますので、自社(自施設)の状況と照らし合わせて計画的に進めることが求められます。 中小企業経営強化税制は、中小企業(中小規模病院)自身のみならず、日本全体の経済活性化にも寄与する重要な施策と言えるでしょう。

<制度の概要>

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できるものです。

※当社が手配する証明書により受けられる類型はA類型になります。

〈中小企業庁HP〉

電子カルテ導入で利用可能な補助金

医療DX化を推進する政府の施策には、電子カルテの導入コストを軽減するための補助金制度が含まれています。

2024年12月現在、電子カルテの導入で利用できる主な補助金は以下のとおりです。

1.医療提供体制設備整備交付金

2.病院診療情報デジタル推進事業

これらの補助金制度のうち、実際にどの制度が利用できるかは、導入予定の電子カルテの種類や医療機関の規模、所在地などによって異なります。また、この補助金は毎年見直されており、その内容も変わることがありますので、最新情報に注意し、自施設にメリットとなる方法で活用することが重要です。

まずは、各制度の詳細を確認してみましょう。

医療提供体制設備整備交付金

「医療提供体制設備整備交付金」は、医療機関における電子カルテシステムの導入及び標準化のために必要となる費用の一部を補助する制度です。

この補助金制度は、「電子カルテ情報共有サービスの推進」を図ることを目的としているため、医療機関や薬局でのオンライン資格確認システムの導入についても補助対象となっています。

※オンライン資格確認システムとは?

医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等から、オンライン上で資格情報を確認する仕組み。

《申請条件》

電子カルテ情報共有サービスを利用するためのシステム環境が整っていることが条件です。

システム環境が整っている=電子カルテシステム(及びオンライン資格確認システム)の導入が完了していること。

※電子カルテは「導入の申し出」があれば導入済みと見なされます。

《補助金の交付要件》

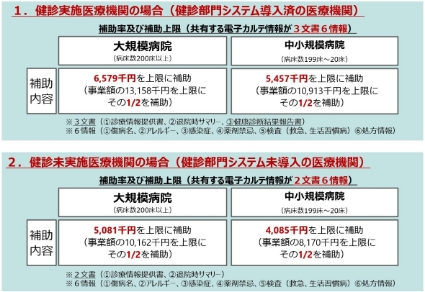

・病院の規模:中小規模(病床数20床~199床)か大規模(病床数200床以上)か

・健康診断を実施しているかどうか

この2点によって補助内容が変動します。

《補助対象となる項目》

※1・2どちらも電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提としています。

1)電子カルテシステムの導入に必要な費用

これを詳しく言うと、6情報および各文書を、FHIRに基づいた形式に変換し、医療機関システムと電子カルテ情報共有サービス間で電子的に送受信する機能を、電子カルテシステム等に導入する際にかかる費用、となります。

システム改修費用やシステム適用作業等費用(SE費用、ネットワーク整備等)などが対象です。

※医療機関システムとは?

電子カルテシステム、レセプトコンピュータ/医事会計システム、文書作成システム、地域連携システム、検査システム、健診システム等の総称。

2)健診部門システム導入済の医療機関の場合は、健康部門システムと電子カルテシステムの連携費用が対象です。

《補助金申請に必要となる書類》

1)補助金交付申請書:ポータルサイトの申請フォームを利用して申請する場合は不要

2)領収書の写し

3)領収書内訳の写し

4)電子処方箋管理サービス導入意向確認書:既に電子カルテ導入済みの場合は不要

5)電子カルテ情報共有サービス事業完了報告書:ポータルサイトの申請フォームを利用して申請する場合は不要

申請書類を用意するにあたり、記入要項や提出方法や期限等について、下記ポータルサイトより最新情報をチェックすることをおすすめします。

病院診療情報デジタル推進事業

「病院診療情報デジタル推進事業」は、東京都保健医療局が実施する補助金制度です。

東京都内の病院(200床未満)における電子カルテ導入・更新費用の一部を支援し、地域における診療情報の共有・連携の促進を目的としています。

この事業では、地域医療連携ネットワーク参画を条件に、最大約2,000万円の補助を受けられます。

《補助対象者》

東京都内において、200床未満の病院を開設する者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)であって、東京都知事が適当と認める者。

つまり、この補助金を受け取るには、補助金の目的に沿った適切な計画を持ち、東京都知事の判断で補助金の受け取りが「適当」と認められる必要があります。

※地方公共団体や特的独立行政法人は対象外など細かな条件があります。

《補助対象と補助額》

対象経費の支出予定額と都補助金の基準額を比較して小さい方を選定額とし、選定額に

補助率(1/2)を掛けた額を補助金額とします。

また、補助対象は大きく2つの項目に分けられています。

◎基準額

1)電子カルテシステムの整備支援

605千円に病床数を乗じた金額

2)電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援

3,600千円×配置月数/12

◎補助率:1/2

《申請方法》

本補助金は、補助金申請システムjGrantsでの電子申請となります。

下記のサイトより申請が可能です。

【参考】補助金詳細 jGrants ネットで簡単!補助金申請

《提出書類の準備》

・病院診療情報デジタル推進事業計画書

・経費所要額調

・歳入歳出予算書(見込書)抄本

◎電子カルテシステムの整備支援の場合は以下の書類も必要です。

・見積書及びカタログの写し(整備内容及び所要額が確認できるもの)

※補助要件(SS-MIX2出力等)を満たしていることが確認できる資料を添付。

・直近3か年分の法人全体の決算書及び申請する病院の決算書(損益計算書及び貸借対照表等)

◎電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援の場合は以下の書類も必要です。

・対象経費の根拠書類(人件費の算出方法が分かるもの)

申請が受理されると、東京都保健医療局から審査結果が通知されます。

【参考】令和6年度病院診療情報デジタル推進事業 東京都保健医療局

まとめ

電子カルテ導入時には、以下の税制・補助金を使うことでコストを大幅に節約することができます。

・中小企業経営強化税制の実績

・医療提供体制設備整備交付金

・病院診療情報デジタル推進事業

※上記の税制、補助金制度は2024年現時点での情報です。

実際に利用する際は、それぞれ最新の申請要件や手続き方法について、顧問税理士に最新情報を確認するようにしましょう。

政府は、これらの税制、補助金を通じて電子カルテの導入をはじめとする医療のDX化を推進しています。

また同時に、2025年から運用開始予定の「電子カルテ情報共有サービス」に対応するべく、電子カルテの標準化が急務となっています。

補助金申請には半年~1年ほどの期間を要するケースも多いため、電子カルテ導入に関して早めに計画を立てることが大切です。

システム選定や補助金申請に時間的余裕を持って取り組むことで、より満足度の高い電子カルテ導入が実現しますよ。

戻る