2025.01.05

レセプトとは?医療事務におけるレセプトの重要性を解説

レセプトとは、「医療機関が保険者に提出する、月次の診療報酬明細書」を指します。

診療報酬とは、医療行為(診察、治療、処方など)の対価として医療機関に支払われる費用であり、医療費のレシートとも言えます。

この診療報酬明細書を作成するレセプト業務は、医療機関の収入を支える役割を担っており、医療事務の中においても特に重要視される業務と言えます。

このページではレセプトとは何か、レセプト業務の内容や医療事務におけるレセプトの重要性などについて、わかりやすく解説します。

レセプトとは何か

レセプトとは、「医療機関が保険者に提出する、月次の診療報酬明細書」を指します。

レセプトの語源はドイツ語と言われており、これを日本語に訳すといわゆる「レシート」となります。

※Rezept(ドイツ語)=receipt(英語)に当たります。

商品を購入する際に受け取るレシート同様に、医療機関においても診療内容や医療費の明細書(レシート)を作成します。

この明細書が「診療報酬明細書」=「レセプト」です。

レセプトの役割

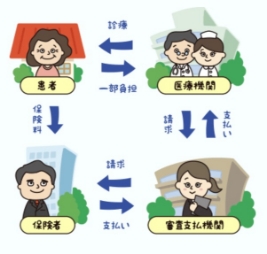

レセプト/診療報酬明細書は、「保険者」である組合健保や協会けんぽ、市町村に診療報酬を請求するために提出するものです。

レセプトの主要な目的は、医療機関が提供した診療に関する情報を正確に記録し、その情報をもとに適切な診療報酬を保険者へ請求することです。これにより、医療サービスが適切に評価され、適切な報酬が支払われる仕組みが保証されます。また、保険者にとっては、不正請求を防ぎ、医療費の無駄遣いを抑えるための監査ツールとして機能します。結果的に患者が負担する医療費が適正化され、 保険制度の持続可能性を維持する役割を担っています。

我が国では、すべての国民が公的医療保険に加入しており、保険証の提示を行えば、医療費の最大3割を負担するだけで受診が可能となります。

「公的医療保険」とは?

・国民の義務として加入している医療保険制度

・健康保険料を支払うことで、お互いの医療費を支え合う仕組み(国民皆保険制度)

・保険証の提示を行えば、医療費の最大3割を負担するだけで受診が可能=保険診療

※自己負担の割合は保険証の種類や年齢などで異なります。

※治療内容によっては、医療費が保険適用外(10割負担)となる場合もあります。

では、医療機関が受け取るはずの医療費のうち、残り7割はどこから支払われるのでしょうか? その支払者は、患者が加入している保険者(医療保険の運営団体)です。

この「残り7割」の医療費を保険者から受け取るために、医療機関は保険者に対し請求を行う必要があります。

この時、請求書と共に提出する明細書がレセプトであり、医療機関の収入を支える重要な役割を担っています。

レセプトには四種類ある

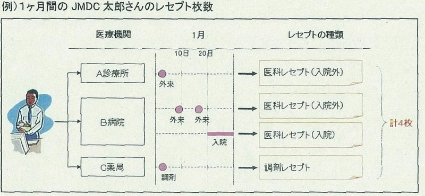

レセプトには、入院・外来・歯科・調剤、の四種類があります。

患者が一人であっても、レセプトはこの四種類それぞれについて作成されます。

画像:厚生労働省|第1章 レセプトとは 1-2 主なレセプトの種類 より取得

画像:厚生労働省|第1章 レセプトとは 1-3 レセプトの発行単位 より取得

レセプト業務の詳細

保険者あての請求を行う一連の業務を、レセプト業務と呼びます。

医療機関における請求業務は下記のように大きく2種類に分けられます。

| 請求対象 | 明細書の種類 | 請求のタイミング |

|---|---|---|

| 保険者 | レセプトを作成する | 1ヶ月分/患者別にまとめて請求 |

| 患者 | レセプトを作成しない | 診療のたびに請求・会計 |

保険者に対する診療報酬の請求はオンラインで行うことが原則です。

レセプト関連の業務はすべて、専用のコンピュータであるレセプトコンピュータ、いわゆる「レセコン」を用いることになります。

また、単体で導入できるレセコン以外にも、より作業効率化に効果的な電子カルテ一体型のレセコンも販売されています。

医療機関の特徴やニーズに合わせて、最適なものを選択しましょう。

レセプト作成の流れ

レセプト提出は、原則として診療のあった翌月の10日頃までに行います。

そのためレセプト作成業務は、毎月初めに集中することになります。

1)レセコンに診療情報を入力する

その日に行われた診療内容(診療情報)を、それぞれの内容にあたるコードや品番でレセコンに入力していきます。

多くのレセコンでは診療内容などに応じたコードや品番を入力することで、自動的に診療報酬点数が計算される仕組みとなっています。

2)レセプトの作成・出力

月初めに、レセコンに入力した1カ月分の診療報酬をもとに、レセプトの作成や出力を行います。

大規模な病院では膨大な業務が発生しそうですが、レセプト作成や出力はレセコンが自動で行うため、このフローに大きな負担がかかることはないケースが大半です。

レセプト点検と確認

1)レセプトの点検・確認

レセプトの点検・確認作業は、レセプト業務のなかで特に重要な作業です。

レセプトの作成自体はレセコンが自動的に診療報酬を集計してくれるので手間も時間もさほどかかりません。

しかし、入力データに不備があると、診療報酬の減額や差し戻し(修正後再提出の必要がある)といった問題につながるため注意が必要です。

「レセプト点検」、あるいは「レセプトチェック」と呼ばれるこのフローは、診療内容や入力ルールに対する正しい理解が必要であり、医療事務の様々な分野のなかでも、とくに知識や経験が求められる業務と言えます。

レセコンにはミスを減らすチェック機能が備わっているものもあります。

しかし、傷病名・診療行為・処方薬が互いに整合性のあるものであるか、保険証番号や有効期限の入力内容が正しいかなど、再度人の目で確認することが重要です。

2)医師の最終確認

レセプトに記載されている内容に整合性がとれない箇所がある場合は、医師に確認を求める必要があります。

誤りがあれば適宜、該当箇所の修正を行い、医師にレセプトの内容がすべて適切だと判断された段階で、レセプト作成は完了となります。

審査支払機関への提出

入力、作成、点検を経たレセプトは、診療報酬請求書と合わせて「審査支払機関」へ提出します。

この際に、内容に不備や誤りがあると審査支払機関より「査定」や「返戻」を受けることになります。

・査定:レセプトの内容が不適切な場合に、審査支払機関が診療報酬点数を減点すること。

・返戻:不備や誤りのあるレセプトを、医療機関に差し戻すこと。

レセプトの内容が不適切だと、収入が少なくなったり、再提出の手間がかかったりと医療機関にとってマイナスになるため注意が必要です。

審査支払機関が内容を確認して、適切であれば診療報酬が支払われます。

ここまでがレセプト業務の一連の流れです。

診療報酬の仕組み

診療報酬についてより深い理解をはかることも、レセプトを理解するうえでは不可欠となります。

次は診療報酬の基礎的な知識を解説します。

診療報酬とは

医療機関の主な収入源となる「診療報酬」は、保険医療機関および保険薬局が、提供する保健医療サービスに対して受け取る報酬を指します。

診療行為の1つ1つに厚生労働大臣が定めた点数(診療報酬)が定められ、それらの点数を足し合わせて診療にかかる医療費を算出しています。

診療報酬の計算方法

診療報酬の金額は、診療内容ごとにそれぞれ定められた点数を合計して計算します。

診療内容の種別としては、下記のようなものが例として挙げられます。

・初診料、再診料、乳幼児加算

・入院基本料

・特定入院料(集中治療、回復期リハビリテーションなど)

・医学管理等(特殊な疾患の診療や、医療機関同士の連携による治療管理など)

・在宅医療

・検査、画像診断、投薬

・注射、リハビリテーション、処置(人工呼吸、介達牽引、創傷処置など)

・手術、麻酔、放射線治療

・病理診断

・その他

これらの診療行為に応じた点数が加点され「1点=10円」(全国共通)として計算されます。

例)再診料75点=750円

レセプト業務に必要なスキル

未経験からレセプト業務をスタートするのは難しいのでは?と思う人もいるかもしれません。

ここからは、レセプト業務を遂行するにあたって、必要なスキルや資格について解説します。

レセプト業務は未経験者でも問題なし

近年ではレセコンによるレセプトの自動作成が普及しており、レセプト業務は未経験者でも十分に始められます。

一般的に、レセプト業務未経験者はレセコンの操作方法をはじめ、診療情報の入力など比較的簡単な業務からスタートするため、段階的に業務を覚えていくことができます。

そこでレセプト業務に最も重要なスキルと言えるのは、作成されたレセプトが正しいものかをチェックする「レセプト点検」のスキルです。

正しいレセプトが作成できなければ、医療機関は収入を得ることができないため、そこは重要視されるポイントと言えます。

ただし、完璧に業務をこなせるようになるには、ある程度の慣れや実務経験が必要です。

そのため自分から積極的に学ぶ姿勢も同じくらい大切と言えます。

おすすめの資格

資格試験の勉強を通じて必要な知識を身に付けることで、自信を持って業務に取り組むことができ、効率も上がります。

レセプト業務を行うにあたり資格取得は必須ではありませんが、取得することで採用に有利になる場合もありますよ。

これからレセプト業務に携わりたいと考えている方は、以下の資格取得を考えてみましょう。

1)医療事務認定実務者(R)試験:合格率約60~80%

医療保険の制度や診療報酬請求に関してや患者接遇についての知識が問われます。

マークシートの選択式による学科試験・実技試験です。

比較的難易度が低く、医療事務未経験におすすめです。

2)医療事務技能審査試験:合格率は約70%

一般財団法人 日本医療教育財団が実施する資格です。

レセプト業務や患者接遇に関する実務試験・医療事務知識の学科試験が行われ、在宅での受験も可能です。

合格することでメディカルクラークとして働くことも可能です。

電子カルテとクラーク運用の魅力:病院業務が驚くほど効率化する理由DXについて

3)医療事務管理士(R)技能認定試験:合格率 医科約65%、歯科約82%

株式会社技能認定振興協会が実施する医療事務管理士資格です。

カルテ管理や医療保険制度、治療費の計算など、専門性の高い知識が問われます。

学科試験と実技試験が行われ、合格することで「医療事務管理士(R)」の称号が付与されます。

4 )診療報酬請求事務能力認定試験:合格率 医科約38%、歯科約40%

公益財団法人 日本医療保険事務協会が認定する資格です。

実際の外来患者や入院患者のカルテからレセプトを作成するという、試験内容となっています。

合格するためには、医療保険制度や公費負担医療制度をはじめとする計12分野の知識を身につける必要があり、難易度の高い試験として知られています。

まとめ

レセプトとは、医療機関が保険者に対して診療報酬を請求するために提出する、月次の明細書です。

医療機関が行った診療内容や費用、保険診療を受けた患者に関する詳細な情報が記載されています。

レセプト作成は、医療機関が収入を得るために欠かすことのできない業務であり、医療事務の中においても特に重要視される業務となっています。

レセプトの作成は、レセプトコンピュータ(レセコン)によって行うことが一般的であり業務を行うにあたり資格は必須ではありません。

しかし、医療事務の資格を取得することで、より業務の精度や効率の向上も期待できます。

そのためレセプト業務に興味のある方は、まずは資格の勉強から始めてみてはいかがでしょうか?