2024.11.12

電子カルテを導入するメリット・デメリットを詳しく解説

電子カルテとは、患者の診療録(カルテ)をデジタル化して一括管理するシステムです。

電子カルテの導入で、業務のペーパーレス化や効率化ができます。

今回は、電子カルテを導入することで具体的にどのようなメリットが得られるのか?ご紹介します。

また、確認しておきたいデメリットや導入時のポイントなどについても詳しく解説します。

電子カルテとは

電子カルテとは、患者の診療録(カルテ)をデジタル化して一括管理するシステムです。

患者一人ひとりの診療内容や検査結果、処方薬や紹介状の記録等の情報を電子データで記録することで、一括して管理や編集ができます。

保管しているデータは各部署で共有され、パソコンなどからでいつでも必要な情報を閲覧することができるため、従来の手書きで記入・管理する必要のあった紙カルテと比較して、大幅な業務の効率化が期待できます。

あらゆる面においてペーパーレス化が進んでいる今、正確さやスピード感が求められる医療の現場において、電子カルテの導入はより良い医療を提供するための大きな鍵と言えます。

電子カルテ導入のメリット

電子カルテで得られるメリットは以下のとおりです。

業務の効率化

電子カルテ導入の最大のメリットは、業務の効率化ができるというところにあります。

電子カルテは、複数のデバイスから同時に同じカルテを見ることができます。

データの入力が済んだ時点で離れた場所からでもリアルタイムに内容を確認することが可能なため、院内全体の業務効率化に繋がります。

別部門で行われた検査結果や医師からのオーダー、他科での診察状況、処方履歴、看護記録、既往歴などの患者情報を各デバイスから手早く検索・閲覧できるため、受付から診察、会計までの待ち時間を大幅に減らすことが可能です。

紙カルテの場合、手書きで記入する点や複数の部署で同時に閲覧できない点、該当カルテを探すのに時間がかかる点など、電子カルテよりも非効率的な部分が多いと言えます。

情報管理の効率化

電子カルテを利用することで、情報管理において大幅な効率化が期待できます。

電子カルテでは、検査指示に対して、結果が戻ってきた際に紐づける作業が必要ですが、

検査結果などのデータはもちろんのこと、診察券の発行や受付システム、会計表示システムといった他社システムと連携できるため、スムーズな情報処理が可能です。

外部の検査機関ともオンラインで検査結果などを共有できます。

他にも選ぶ電子カルテの種類によっては、職員間の掲示板機能や患者情報の共有機能などを利用できるものなどもあり、情報の伝え漏れ等を防ぐことができます。

保管スペースの削減

電子カルテは省スペースで莫大な量のデータを保管できます。

電子カルテの保管期間は紙カルテと同じく「診療が完了した日から5年」ですが、ペーパーレス化により増え続けるカルテの保管場所に悩んだり、紙媒体の劣化を気にしたりする必要もありません。

診療精度やスピードの向上

電子カルテはペーパーレスで作業を進める事ができ、患者情報の迅速な入力・検索・更新を可能にし、診療スピードの向上を図ります。

医師や看護師、薬剤師など複数の医療従事者がリアルタイムに情報を共有できるため、チーム医療の連携も強化され、診断の精度向上や治療の一貫性が確保されます。

往診の際にも出先からカルテを確認でき、診療記録をその場で入力することも可能です。

間違いを未然に防ぐ

電子カルテには、処方箋や紹介状などの書類作成時に使えるテンプレートや、禁忌や慎重投与薬品を病名と照らし合わせてチェックできる機能、伝え漏れを防ぐ情報共有機能など、ヒューマンエラーを防ぐための便利機能が数多く備わっています。

紙カルテで起こり得る、誤記入や紛失、汚損などのリスク減少にも寄与します。

医療の現場では、少しのミスが重大な結果を招く可能性があります。

電子カルテを活用することで個人の判断に頼るシーンを減らし、ミスを未然に防ぐことができます。

電子カルテ導入のデメリット

電子カルテには多くのメリットがある一方で、導入時には下記のデメリットについても考慮する必要があります。

システム慣れが必要

電子カルテ導入初期は、業務効率が低下する可能性を念頭に置いておく必要があります。

便利機能がたくさん備わっている電子カルテですが、全てのスタッフが正しく使いこなすためには習得期間が必要です。

特に、パソコン操作やキーボード入力が不得意なスタッフの場合は慣れるまでに多くの労力を必要とします。

紙カルテから移行する場合は、紙カルテに記載された情報を電子カルテに記録し直すという作業も必要です。

コストがかかる

電子カルテの導入には、初期費用に加えて毎月の運用コストがかかります。

システムの設定やスタッフの研修、パソコンやネットワークの接続費用も必要です。

電子カルテの導入費用はシステムにより様々で、手厚いサポートや高い性能を求めれば求めるほど、費用は高くなりがちです。コストを抑えるには、余分な機能を省いて必要な機能だけを選択することが大切です。

停電時に利用できない

電子カルテは、停電やパソコンの不具合などのトラブルは発生した際に業務がストップするリスクがあります。

2011年に発生した「東日本大震災」や2018年に発生した「北海道胆振東部地震」では、実際に電子カルテが使えなくなることもありました。

万が一に備えて、一時的に紙カルテ運用に切り替えられる体制を整えておくことも必要です。

セキュリティ対策が求められる

電子カルテ利用時にはウイルス対策ソフトの導入や、認証システムがある製品を導入するなど、十分なセキュリティ対策が求められます。

対策が不十分であった場合、外部からのサイバー攻撃を受けて情報漏洩などのトラブルが発生する恐れがあります。

また、「無断で院外にデバイスを持ち出さない」、「USBなどに情報をコピーしない」、「パスワードを共有しない」など、スタッフの情報セキュリティ意識の向上が求められます。

電子カルテ普及率

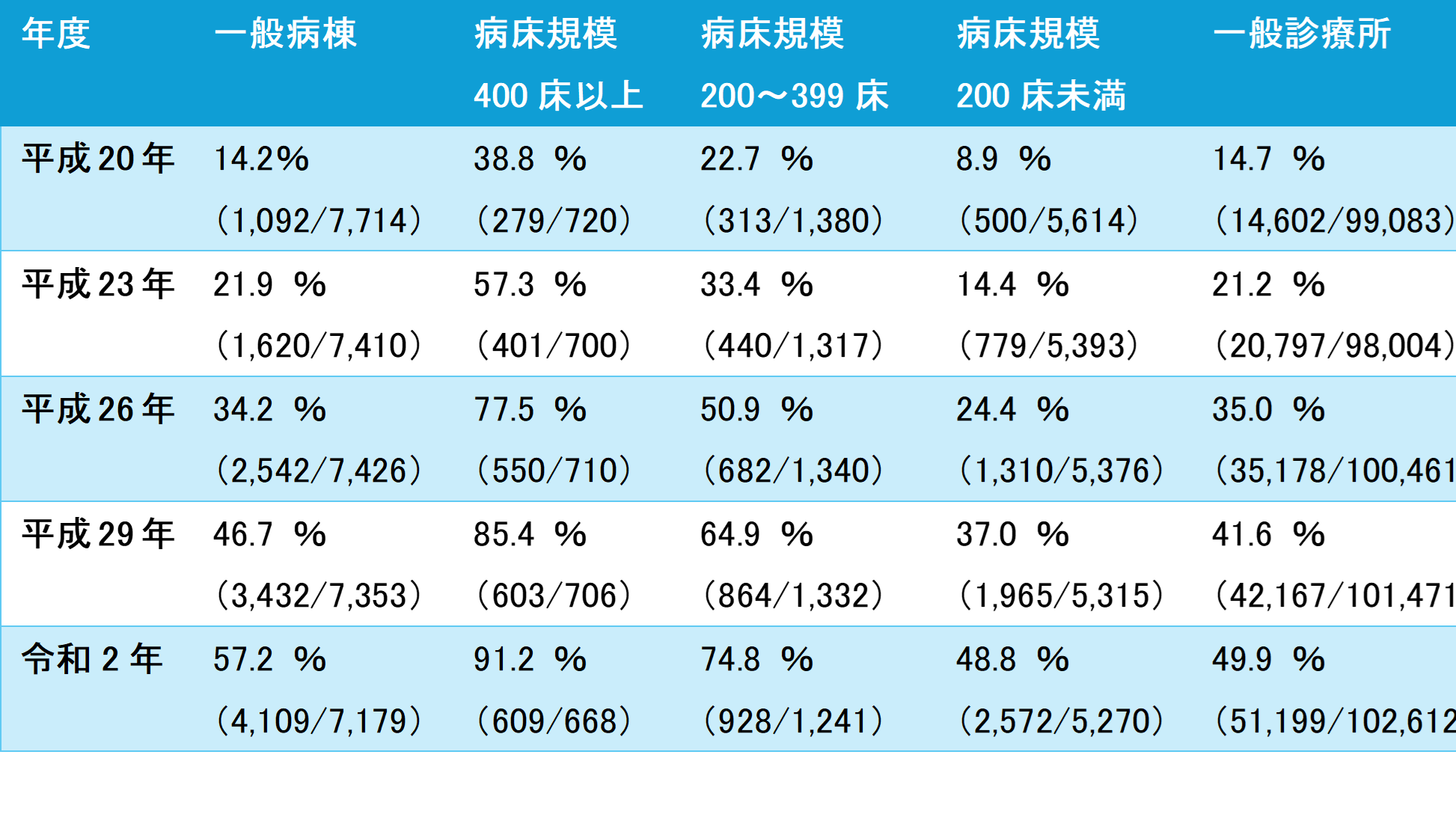

厚生労働省が発表した電子カルテの普及率の推移は、以下の表の通りです。

近年では、新規開業する医療機関の多くが電子カルテを採用するなど、積極的な導入が進んでいます。

電子カルテの普及率は、令和2年で一般病院が57.2%、一般診療所では49.9%となっており、平成20からの12年間で約4倍も上昇しています。

一方で、400床以上の大規模病院での普及率は90%以上と多くの病院で導入が進んでいるのに対し、中小規模の病院ではコスト負担やシステム移行の手間などがネックとなり、普及率は50%以下と伸び悩んでいるとされています。

クラウド型電子カルテとは

クラウド型の電子カルテは、サービス提供会社のサーバーにデータを保管・管理するシステムです。

院内にサーバーを置かずに、インターネットを通じてカルテ情報にアクセスする仕組みとなっています。

クラウド型のメリットとデメリット

【メリット】

1)データのバックアップ・更新などのメンテナンス作業は電子カルテサービスの提供会社が行うため、院内スタッフの作業負担が少ない。

2)全てのデータを外部のサーバーに保管しているため、災害時などのBCP対策として有効。

3)ネット環境があればどこでもカルテの確認できるため(院外での使用許可設定済みのデバイスが必要)往診時にも活用できる。

4)提供会社が用意したサーバーを利用するため、設備投資を抑えられる。

【デメリット】

1)インターネットを利用するため、アンチウィルスやファイアウォールなど適切なセキュリティ対策が必要。

2)ネットの回線状況よっては一時的に通信速度(動作速度)が遅くなるなどの影響を受けやすい。

3)電子カルテのカスタマイズや、他システムとの連携に制限があるケースが多い。

電子カルテ導入時のポイント

電子カルテの導入効果を最大限に引き出すためには、以下のポイントについてしっかり確認しましょう。

1)対応可能な規模や診療科目の確認。

病院の規模や診療科によって導入すべき電子カルテは異なります。

入力項目やテンプレートの内容が自院の条件に合っているかを確認しましょう。

また、製品の操作性については実際に触ってみなければわからないことも多いです。

院内スタッフとともに、反応速度や画面の見やすさなどの細かな点についても確認してみることをおすすめします。

停電時や災害時などトラブル発生時のフォロー体制などについても忘れずに確認しましょう。

2)他システムとの連携性の確認。

電子カルテによって連携できる範囲は異なります。

会計システムや予約管理システム、検査システムといった既存のシステムと連携できるか必ずチェックしましょう。

近年では、地域医療や薬局、介護施設など、院外施設と患者情報の共有が必要となるケースもあります。

もし今後、地域医療と連携する可能性が高い場合には、他機関で使用している電子カルテと連携できるか確認が必要です。

3)コストの確認

導入時は電子カルテの販売業者任せにせず、医療機関が主体となって自院のニーズを明確に伝えることが大切です。

電子カルテは様々な種類が販売されていますが、基本的にどれも多機能であればあるほど、より多くのコストがかかる傾向にあります。

そのためあらかじめ予算を決め、その予算内で複数の性品をピックアップし、機能やサポート体制、効果について比較することがおすすめです。

初期費用だけではなく、維持費についてもしっかり確認しましょう。

まとめ

電子カルテは、診療内容や検査結果、処方薬や紹介状の記録などのカルテ情報を、電子データにて一括管理するシステムです。

電子カルテを導入することで、業務効率化やミスの削減、カルテの管理が容易になるなど多くのメリットが得られます。

電子カルテを効果的に利用するためには、自院のニーズを理解したうえで電子カルテの種類や機能を選択する事が大切です。

医療現場の質の向上と業務の効率化に大きく貢献する「電子カルテ」の導入で、より良い医療の提供を目指しましょう。

戻る